1.研究背景

电子废弃物的爆炸式增长,正成为全球环境与人类健康的重大隐患。尽管人们尝试开发可降解或可回收的电子材料,但现有技术仍存在性能下降、能耗高、化学处理条件苛刻等瓶颈。尤其是在实现材料闭环回收(closed-loop recycling)方面,目前大多依赖化学水解或可逆化学键构建,仍难以满足实际应用对机械性能、热稳定性及介电性能的多重需求。因此,发展同时具备优异性能与闭环可回收能力的新型介电材料,是实现绿色电子未来的关键。本研究提出了以细菌纤维素(BC)为基底、结合气溶胶辅助生物合成(AABS)与纤维素酶解的方法,成功制备出闭环生物可回收的介电薄膜,为可持续电子材料带来重要突破。

2.本文要点

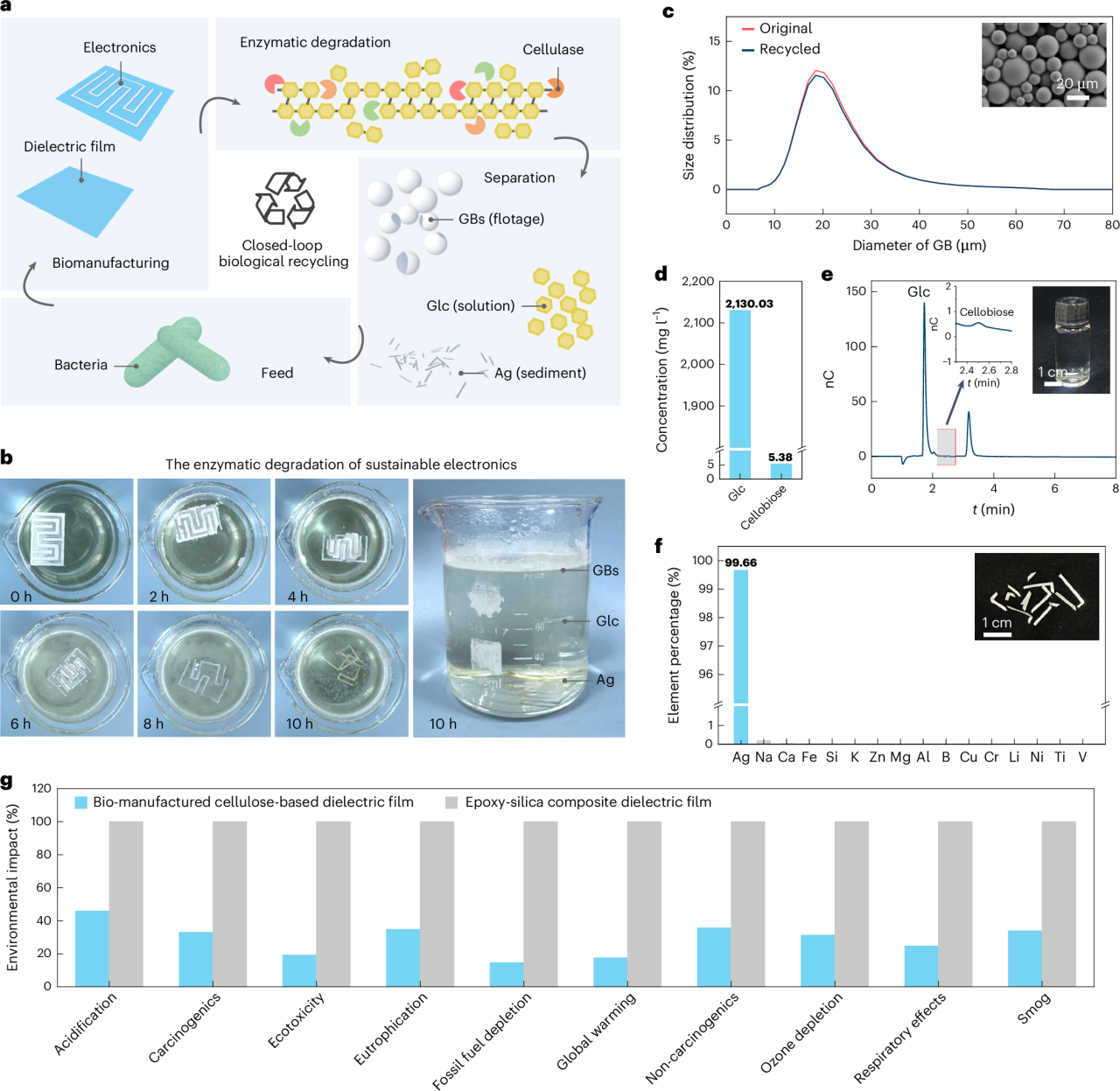

1. 三层结构设计 × 生物合成工艺。通过AABS工艺调控营养和填料的供给,实现BC/玻璃微球/BC三层连续结构,形成无界面、紧密耦合的3D纳米网络,不仅确保高力学强度,也为低介电常数提供物理基础。

2. 优异综合性能 × 可控再生能力。所得薄膜具有1.33的超低介电常数、优异的热稳定性(−150°C至150°C)、抗疲劳性(10万次弯折强度保持率超93%),并可在温和条件下通过酶解分离出可再利用的原始组分,实现完整闭环回收。

3. 环境与经济双优。相较于商用环氧基复合薄膜,新材料在多项生命周期评估中表现出更低的环境负担。回收后再制造的电子器件在性能上与原件几乎无差异,展现出强大的实际应用潜力。

图1. AABS生物合成策略及薄膜闭环回收流程的整体示意图

图2. 结构表征证实三明治结构中连续CNF网络实现了无界面连接

图3. 介电薄膜展现出出色的机械性能、抗疲劳性与热稳定性

图4. 详细分析不同层厚对介电性能的影响,验证其低介电常数来源于高孔隙率结构

图5. 完整闭环回收过程,包括组分分离、再利用及环境影响评估

3.研究结论

本研究提出了一种兼具结构创新与可持续性的介电薄膜制造策略。通过引入AABS生物制造与专一性纤维素酶降解技术,构建出可闭环生物回收的BC/GBs三明治结构介电薄膜,具有优异的介电性能(k值最低至1.136@10 GHz)、热稳定性和机械强度。在回收过程中,薄膜能温和解构,释放出高纯度的玻璃微球、葡萄糖与金属成分,这些组分可直接用于再制造,不仅避免了性能损耗,还进一步降低了环境影响与经济成本。这项工作展示了闭环生物循环在复合电子材料中的可行性,为未来绿色电子器件设计提供了新范式,也对构建基于生物经济的循环材料体系具有重要启示意义。

4.文章信息

Yu-Xiang Zhao, Zi-Meng Han, Song Ding, Huai-Bin Yang, Hao-Cheng Liu, Wen-Bin Sun, De-Han Li, Kun-Peng Yang, Xiao-Guang Li, Qing-Fang Guan*, Shu-Hong Yu*. Closed-loop bio-recyclable dielectric films for sustainable electronics. Nature Sustainability, (2025).

https://doi.org/10.1038/s41893-025-01606-9