一、纤维闭环再利用技术

纤维闭环再利用技术,通过分子/催化剂/合成技术设计创新,为“闭环材料经济”提供理想模型,也为未来高性能可循环聚合物的开发开辟新方向。——NAFFIC

纤维已经成为我们现代生活中不可或缺的材料,但与此同时,它们的环境影响也令人堪忧。传统的机械回收主要通过清洗、粉碎和重塑的方式对塑料进行再利用,但这种方式存在以下问题:1. 性能退化:经过机械回收的纤维往往因杂质污染而导致性能下降,难以应用于高质量产品。2. 混合废料难处理:机械回收对混合废料的兼容性较差,许多高性能纤维无法得到有效回收。亟需发展纤维“闭环回收”技术,实现分子级可化学循环。

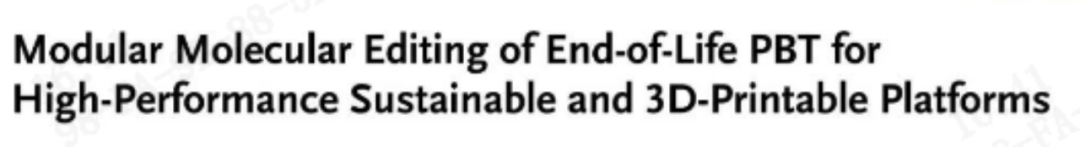

上述文章开发了一种模块化分子编辑策略,将废弃PBT转化为可持续的PBAT。首先通过羟基-酯交换反应引入AA和BDO单元,生成带羟基末端的PBAT-OH;随后利用羧基-酯交换或酯-酯交换反应修饰其羟基末端,制备出四种不同端基的PBAT变体。该方法突破了传统单组分PBAT的功能限制,实现了主链和端基可定制的PBAT合成,并成功制备出高性能、可3D打印的纯PBAT。中试实验(100升规模)验证了该工艺的大规模生产可行性。这些功能性PBAT广泛适用于注射成型零件、3D打印组件等领域,且支持PBAT变体间的相互转化,实现闭环回收。此策略为报废PBT直接转化为高性能、可持续、多功能材料提供了可行路径,具有显著商业价值。

吉林大学张越涛教授研究团队开发了一种基于氯化镁(MgCl2)的催化体系。MgCl2是一种价格低廉、广泛可得的化学物质,但是在聚酯材料的闭环回收中展现出优异性能,实现廉价催化剂助力闭环回收。

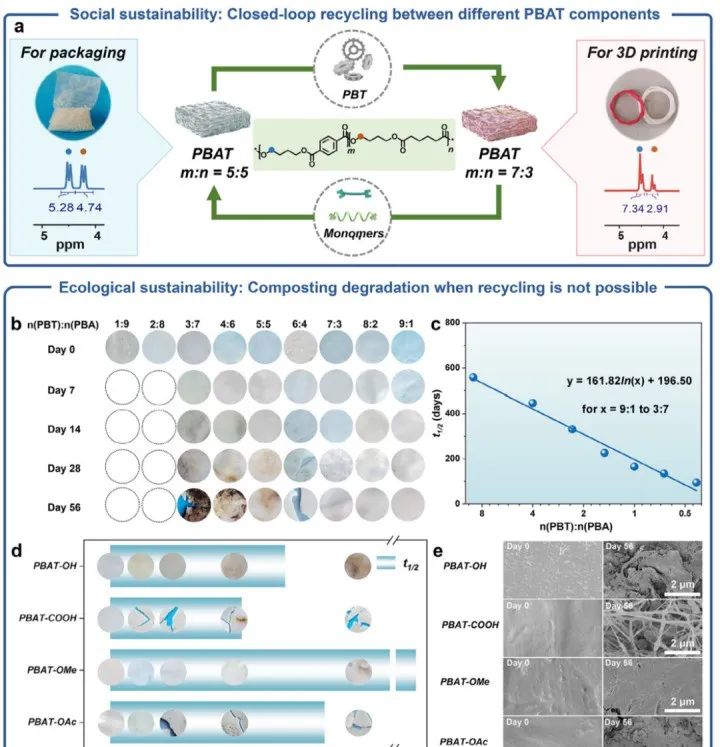

Xuan Pang等(https://doi.org/10.1021/jacs.5c00044)开发了一种基于甲基丙烯酸酯的新型聚酯合成平台,通过设计具有特殊取代结构的六元环内酯单体,实现高性能聚酯的温和制备与化学循环。研究团队以甲基丙烯酸酯、丙二酸酯和甲醛为原料,通过迈克尔加成反应与分子内环化反应,成功合成了五种γ位含双取代基的六元环内酯,其取代基涵盖甲基至正丁基等多种官能团。随后,系统筛选催化剂发现,二苯基磷酸(DPP)在引发剂存在下可高效催化内酯的开环聚合(ROP),所得聚酯分子量最高达37.0 kg/mol,且分散度低(Đ≈1.1-1.5)。通过调控取代基结构,聚酯的玻璃化转变温度(Tg)可从20°C降至-51°C,与聚丙烯酸酯的热性能趋势高度一致;同时,双取代结构显著提升了材料的结晶性与耐热性——高结晶性聚酯的熔点(Tm)较单取代体系提升84°C。此外,基于热力学平衡分析,该聚酯在80°C温和条件下可完全解聚为原始单体,突破了传统六元环内酯聚酯需高温高压回收的瓶颈。

二、仿生+纤维

“仿生+纤维”,为绿色制造高强度纤维提供了新范式,有望推动合成生物学与材料科学的深度融合。——NAFFIC

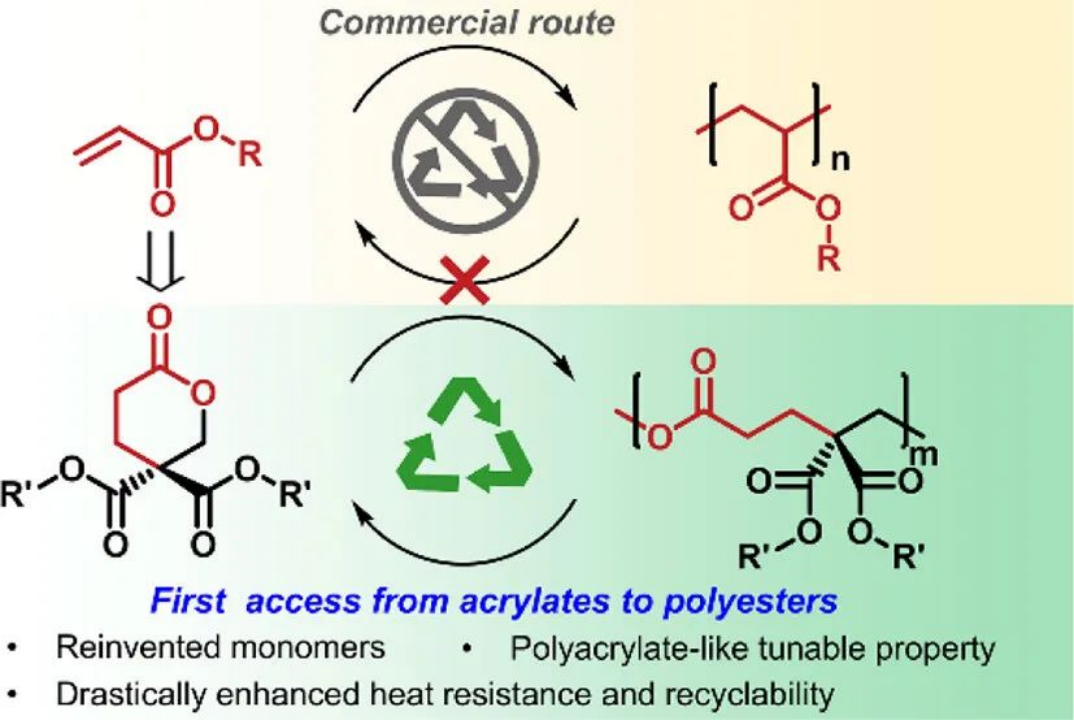

美国西北大学Sinan Keten团队联合圣路易斯华盛顿大学张复宗团队在《科学·进展》(Science Advances)发表最新研究成果,通过多尺度模拟与实验验证,揭示了合成蜘蛛丝纤维后拉伸工艺对力学性能的调控机制。该研究构建了首个基于拉伸过程的机械性能预测模型,为设计高强度、高韧性仿生纤维提供了全新策略。

新加坡国立大学Swee Ching TAN、吉林大学朱有亮等团队合作,报道了一种模仿蜘蛛吐丝过程的常温常压自发相分离纺丝技术(PSEA)。该方法无需额外加热、紫外固化或凝固浴等条件,获得的功能性软纤维具有足够的强度(超过6 MPa)、柔软性和可伸缩性(应变超过500%),同时兼具优异导电性(约1.82 S m−1)和多模态感应能力,可以广泛应用于智能织物等可穿戴电子产品。这一创新制备方法为生产多种功能集成的柔性纤维材料提供了高效低成本解决方案,该研究成果有望为纤维电子学领域的材料开发和创新应用开辟新的途径。

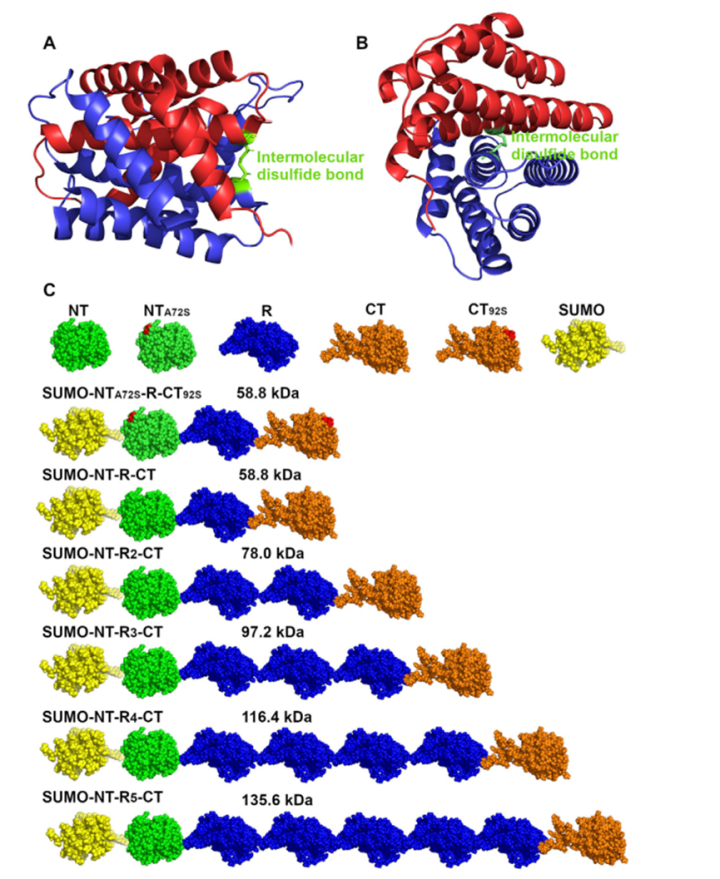

(High-strength and ultra-tough supramolecular polyamide spider silkfbers assembled via specifc covalent and reversible hydrogen bonds)研究通过反向模仿同为聚酰胺纤维尼龙和聚乙烯等合成商业纤维,通过引入特定的二硫键,将蛛丝蛋白分子端到端线性共价连接,增加了它们的分子量(链长),从而通过提高ASM-INCBED和INCBED来提高纤维的韧性和拉伸强度。获得了第一个分子量超过1000 kDa的工程蜘蛛丝蛋白,并生产出高韧性(433 MJ/m3)和抗拉强度(1180 MPa)的丝线,比凯夫拉的韧性高出8倍。这将为开发满足工业需求的环保和可持续的结构材料提供理论指导。这一突破也为蜘蛛丝作为合成商业纤维的环保替代品的可持续发展提供了新的机遇。

三、阻燃lyocell纤维

Lyocell纤维的阻燃,是先进材料领域的革新技术与重要突破。——NAFFIC

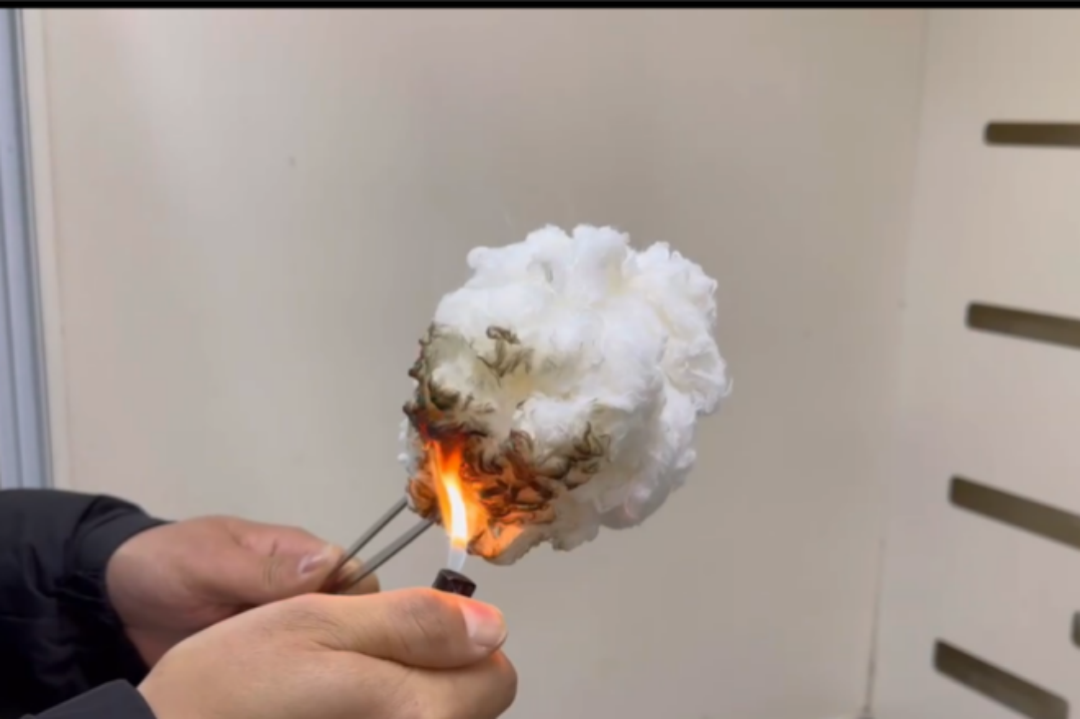

近年来,随着不可再生资源的过度消耗,利用可再生绿色生物质资源制备纤维材料受到研究者广泛关注。以纤维素为原料生产的Lyocell纤维等再生纤维素纤维已广泛应用于纺织服装等领域。然而,与大多数纤维材料类似,Lyocell纤维的极限氧指数(LOI)值仅为17%,属于易燃材料,其易燃特性不仅增加了潜在的火灾威胁,还极大限制了其应用领域。因此,对Lyocell纤维进行阻燃改性并赋予其多功能特性具有重要研究意义,不仅能提升其防火安全性能,还能拓宽其应用场景、提升市场竞争力。

(https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.162182)以己二胺、三聚氰胺和原儿茶醛为原材料,合成了同时含邻苯二酚结构的线型(LTS)和星型(STS)拓扑结构。基于LTS和STS对Fe3+的螯合作用,进一步制备了具有不同拓扑结构的阻燃Lyocell纤维(Lyocell@LTS@Fe、Lyocell@STS@Fe)。改性纤维的峰值热释放速率(PHRR)和总热释放量(THR)显著降低,Lyocell@STS@Fe表现出更高的阻燃效率。密度泛函理论(DFT)计算揭示了LTS与STS在分子静电势、轨道能级及结合能方面的差异性,STS能与纤维素单体形成多重氢键的稳定复合结构,表现出优异的界面结合能力。在200-400 nm紫外光谱范围内,改性Lyocell纤维的平均紫外光透过率显著降低,表现出抗紫外线性能;同时改性纤维在模拟太阳光辐照(1 sun, AM 1.5G)下显示出光热转换特性。为开发阻燃多功能纤维材料提供了可借鉴的研究策略。

由通用技术新材中纺院、中纺绿纤、中纺化工共同研发的阻燃Lyocell纤维项目万吨级生产线再次进行连续稳定生产,顺利制备出32吨高强度阻燃Lyocell纤维产品。此次生产的阻燃Lyocell纤维极限氧指数(LOI)值达到29.4%,纤维干强在2.8-3.0cN/dtex,综合性能较试生产及小规模生产阶段显著提升,纤维性能在全球的阻燃纤维素纤维中具有优势,充分展现了阻燃Lyocell纤维技术持续优化的效果。

四、二氧化碳基新纤维

二氧化碳基新纤维,或将成为继生物基材料之后的又一新热点。——NAFFIC

2024年4月,盛虹控股集团建成了全球首条“二氧化碳捕集利用—绿色乙二醇—功能性聚酯纤维”绿色产业链,一期建设完成年产 3 万吨碳循环利用聚酯纤维能力。该技术捕集工业生产排放的二氧化碳,经过化学反应转化为纤维级乙二醇,并开发了直接“酯化—缩聚”以及熔体复合直纺工艺,制出超细的碳捕集纤维,每吨纱线可消耗320千克二氧化碳,碳排放比传统工艺降低 28.4%。此外,法国科技公司 Fairbrics 也开发了从废二氧化碳中生产聚酯组件的创新工艺。

《自然-催化》布鲁克海文国家实验室和哥伦比亚大学的研究人员联合开发了一种耦合电化学和热化学反应的新技术,能将二氧化碳转化为碳纳米纤维,这种材料具有广泛性能和许多潜在用途。该技术可在相对较低的温度和环境压力下,将碳锁定在固体形态的物质中,以抵消碳排放甚至实现负碳排放。

五、水凝胶纤维

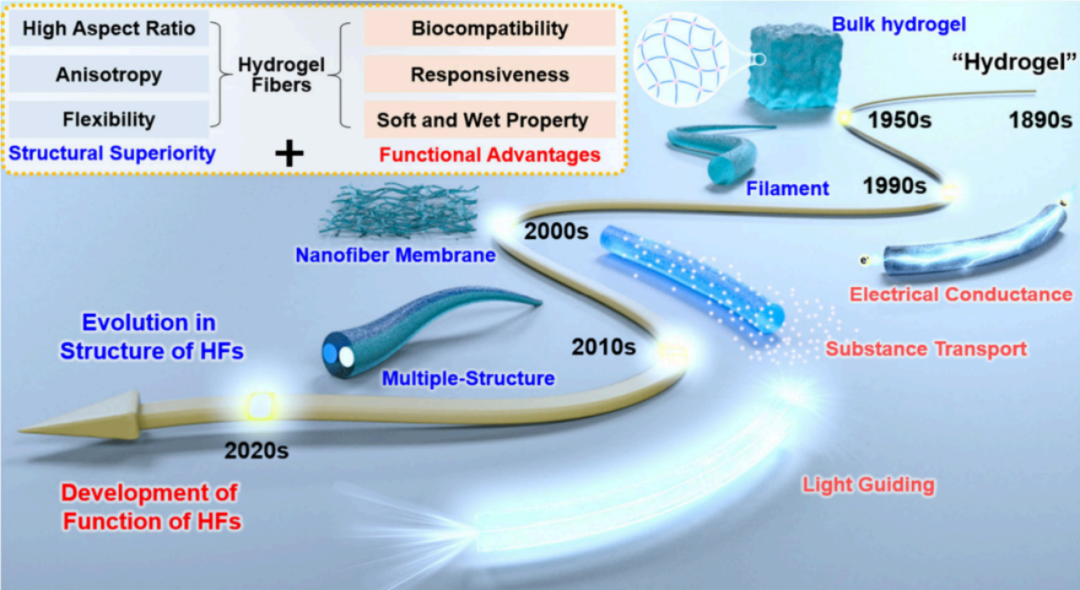

水凝胶纤维,结合了水凝胶材料的柔软性、湿润性、生物相容性和环境响应性,以及纤维材料的高长径比、各向异性和柔韧性,是未来的研究热点。——NAFFIC

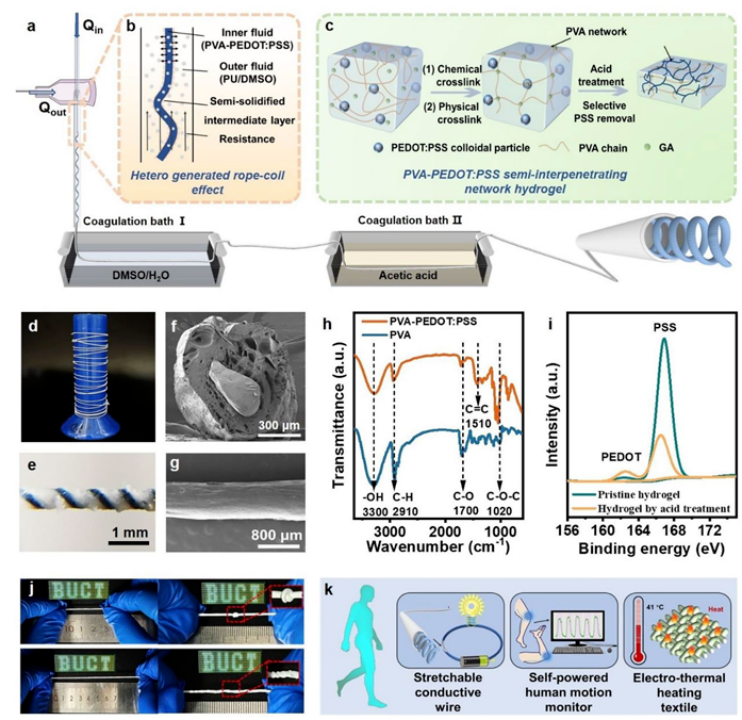

北京服装学院吴汉光教授与北京化工大学田明教授合作,发表了题为“Strain-Insensitive Stretchable Conductive Fiber based on Helical Core with Double-Network Hydrogel”的研究成果。该研究采用微流控纺丝技术,将具有半互穿网络结构的螺旋形导电聚合物水凝胶芯层引入到全聚合物纤维中,实现了全聚合物可拉伸导电纤维的连续稳定制备,并通过优化工艺参数,提升了材料结构与性能的协同性。所制备的纤维具有500%的断裂伸长率和147 S/cm的体积电导率,在100%应变下电阻变化率仅为5%,在2000次循环拉伸后依然保持良好的性能稳定性。凭借其良好的导电性及抗拉伸干扰性能,该导电水凝胶纤维在可拉伸导线、自供电传感器和电热加热器等智能穿戴领域展现出广阔的应用前景。

东华大学朱美芳院士、侯凯教授团队在《Chemical Reviews》上发表题为“A Review of Hydrogel Fiber: Design, Synthesis, Applications, and Futures”的综述论文,系统梳理了水凝胶纤维领域的最新研究进展。文章全面总结了材料选择、结构设计、制备方法及应用拓展等关键内容,为该领域未来的基础研究与应用开发提供了重要的理论指导和技术参考,推动水凝胶纤维在生物医学、柔性电子、能源存储、环境治理等多个方向的深入应用与发展。

六、纤维3D打印技术

纤维3D打印技术,超细纤维规模化研制的新策略。——NAFFIC

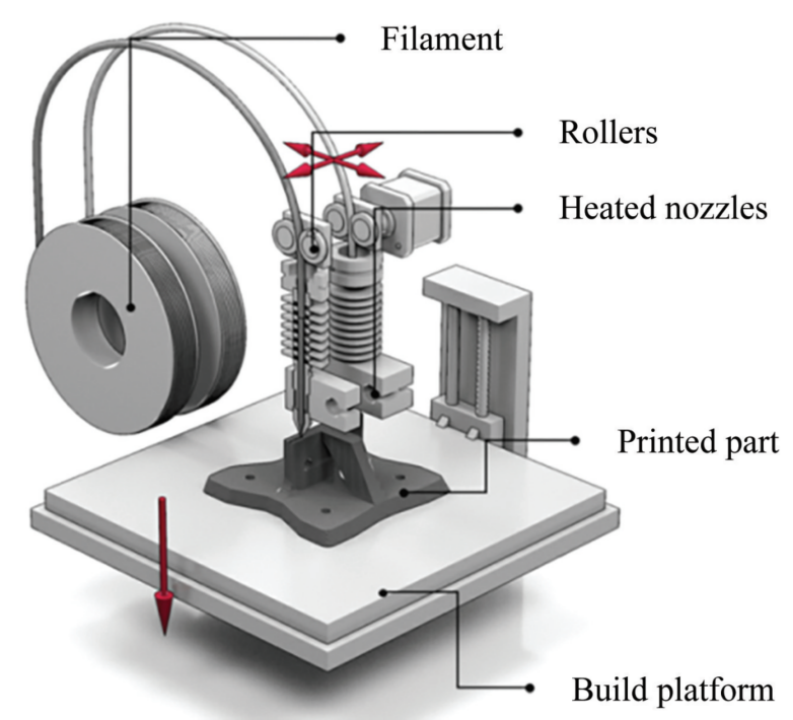

3D 打印(3DP)是一种通过对三维模型进行切片处理,得到三维数字模型的二维截面节点信息,并最终以逐层沉积的方式制造三维实体零件的增材制造技术。近年来,3D 打印技术已经成为材料制造领域的一个热点并将推动新一代高性能材料产业革命。3D 打印的无模制造、高设计自由度、低成本快速成型、灵活制造等特点促进了 3D 打印技术的进步与发展,并使其有着广阔的发展前景。

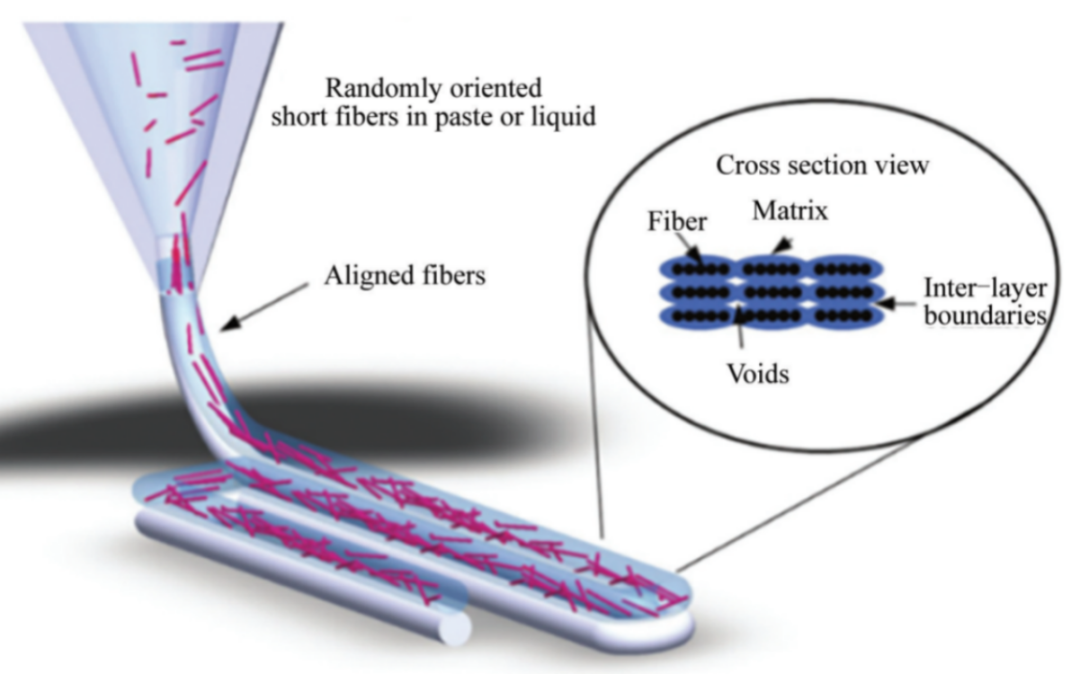

为了提高 3D 打印制件的综合力学性能,采取了一系列增强方法,如将炭粉、玻璃颗粒、短切纤维等与热塑性树脂混合,在打印时通过喷嘴共同挤出,对复合材料制件起到一定的增强作用。通过这种增强方式得到的复合材料性能取决于增强体含量、增强体长度、增强体取向以及增强体与基体间的界面情况等一系列因素。然而,与传统复合材料相比,其力学性能仍然很差。同时由于增强方法的限制,复合材料制件的综合力学性能相较于纯热塑性聚合物综合力学性能提升有限。为了进一步提升 3D 打印复合材料制件的性能,美国 Continuous Composite 公司基于光固化工艺(SLA)提出了连续纤维增强复合材料 3D 打印的概念,并将连续纤维 3D 打印技术注册为 CF3D。Ryosuke等基于 FDM 工艺,发表了关于连续纤维增强复合材料 3D 打印的第一篇研究文章。自此,连续纤维增强复合材料 3D 打印成为国内外学者研究的一个热点问题。(复合材料科学与工程, 2023, 11:122-128)

DM 成型示意图(箭头表示零件的相对机械运动)

基于 FDM 工艺进行短切纤维增强复合材料 3D 打印的液相沉积模型

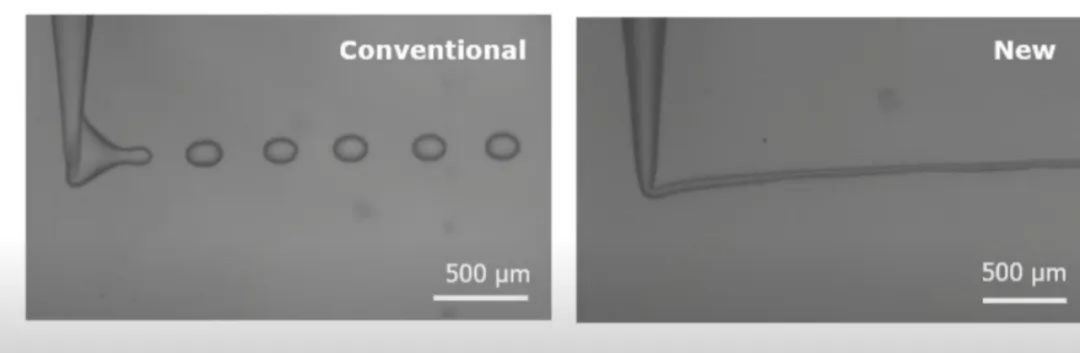

伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校的研究人员开发出一种新方法(Nature Communications, 2025, 16: 842),用于制造直径小至1.5微米的超细纤维,为模仿生物纤维结构提供了一种可扩展的技术。与传统制造方法不同,3DPX技术通过溶剂交换实现挤出聚合物细丝的快速固化,克服了传统方法在灵活性和高纵横比方面的局限。该工艺的打印速度可达到5毫米/秒,远超传统的弯月面引导打印技术。通过使纤维几乎立即固化,可以有效避免毛细管效应引起的断裂,从而确保精细结构的稳定性。3D打印超细纤维——采用5微米的喷嘴可以生产出直径仅1.5微米的纤维,长宽比超过3400。研究人员对支撑凝胶的流变性以及聚合物成分进行了精细调整,以确保在这一规模下的工艺稳定性,证明了这项技术的可靠性。3DPX的功能,包括材料库、特征尺寸和几何形状——与现有技术相比,3DPX技术在直接墨水书写特征尺寸上创下了新纪录。以前的嵌入式3D打印技术难以达到8微米以下的精度,而3DPX技术将此降至1.5微米。与电流体动力(EHD)打印和气溶胶喷射打印不同,后者通常速度较慢且需要外部支撑,3DPX技术则工作速度更快,并允许进行自由形状、无支撑打印。

七、高性能纳米纤维

高性能纳米纤维:一种适用于极端环境的纳米构筑单元。——NAFFIC

航空航天等高技术领域对工程结构材料性能的提升不断提出新的需求,研制全面超越工程塑料、陶瓷和金属材料等传统结构材料的新型轻质高强材料,对相关领域的实际应用具有重要的战略意义。

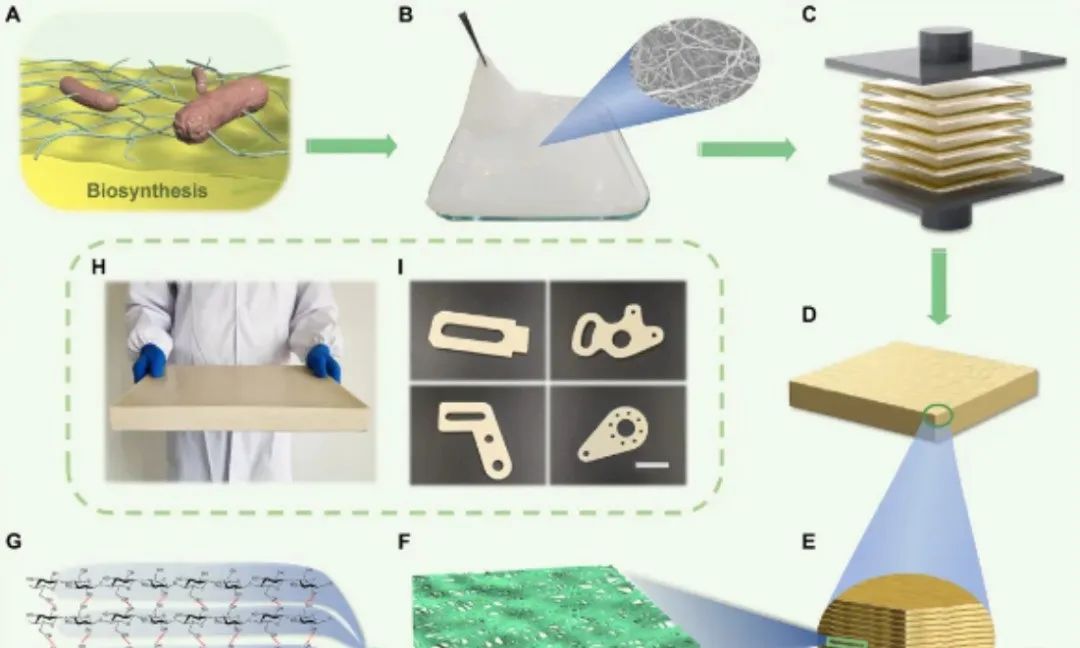

通过微生物合成在常温常压下低成本大规模制备纤维素纳米纤维水凝胶,然后通过水凝胶层层组装与压缩制备纤维素纳米纤维板(CNFP),这种可持续新型天然纳米纤维仿生结构材料集成了轻质高强韧、高尺寸稳定性、抗热震、抗冲击、高损伤容限等多种优异性能,综合性能突出,成本仅为0.5美元 / 千克,低于大多数塑料,是一种低成本、高性能、环保的工程材料替代品,在轻量化抗冲击防护及缓冲材料、空间材料、精密仪器结构件等应用领域具有广阔的应用前景。

Journal of the American Chemical Society, 2025, 147, 7939–7949. 提出了一种基于分子插层的高效芳纶纳米纤维制备方法,成功将生产时间从一周缩短至4分钟,并将纤维浓度提升至10 wt%。分子插层通过选择性插入芳纶微纤维的晶体边界,削弱了纤维间的非共价相互作用,加速了纤维的解离过程。该方法不仅实现了芳纶纳米纤维的大规模生产,还为芳纶废料的回收和高性能复合材料的制备提供了新途径。这一技术的成功应用将推动芳纶纳米纤维在热绝缘材料、阻燃材料等领域的广泛应用,并为纳米材料的工业化生产开辟了新的道路。

对极地、深海和太空的探索一直是人类关注的焦点,这为开发能满足超高/低温、腐蚀、辐射等极端环境要求的先进材料带来了机遇和挑战。聚对苯撑苯并二噁唑纤维(PBO纤维)作为高性能纤维之一,在比强度和比模量、耐热性、耐化学腐蚀性、阻燃性等方面具有显著优势,其拉伸强度5.8GPa,模量270GPa,热分解温度650℃,极限氧指数达到了68%,因综合性能优异被称为“超级纤维”,自问世以来就受到了人们的广泛关注。然而,PBO纤维的化学结构惰性限制了PBO纤维的应用。幸运的是,PBO纳米纤维弥补了宏观PBO纤维存在的缺陷,其具有独特的纳米尺度结构、高长径比,能够形成高度互联的多孔网络结构,同时保留了PBO纤维优异的力学强度和耐温性能,还具有理想的溶液加工性能,是一种极具发展前景的纳米纤维材料。

八、纤维集成系统

纤维集成系统,具有自由形状可规模化组装的系统架构将会彻底改变未来的智能化环境。——NAFFIC

柔性电子技术一直以来都在蓬勃发展,以实现诸如显示器、能量收集/存储和传感器网络等实际系统应用。然而,由于基底类型和堆叠材料/设计以及与制造设备尺寸的规模性等限制,柔性多功能系统因其在折叠、弯曲和卷曲时存在机械稳定性方面问题,导致其制备技术无法趋于成熟。

剑桥大学的Jong Min Kim教授、Luigi G. Occhipinti教授以及里斯本NOVA大学的Pedro Barquinha教授报道了一种综合的纺织电子集成系统,通过标准的纺织技术基于纤维电子元件进行集成,实现了真正自由形态因素系统。他们提出了一种具有功能一维设备的纺织电子系统,包括纤维光电探测器(作为输入器件)、纤维超级电容器(作为能量存储器件)、纤维场效应晶体管(作为电子驱动器件)和纤维量子点发光二极管(作为输出器件)。此外,作为应用于智能家居的集成系统(AAL),其展示了由多个功能纤维组件组成的纺织电子系统,能够根据阳光强度实现亮调制和字母指示。

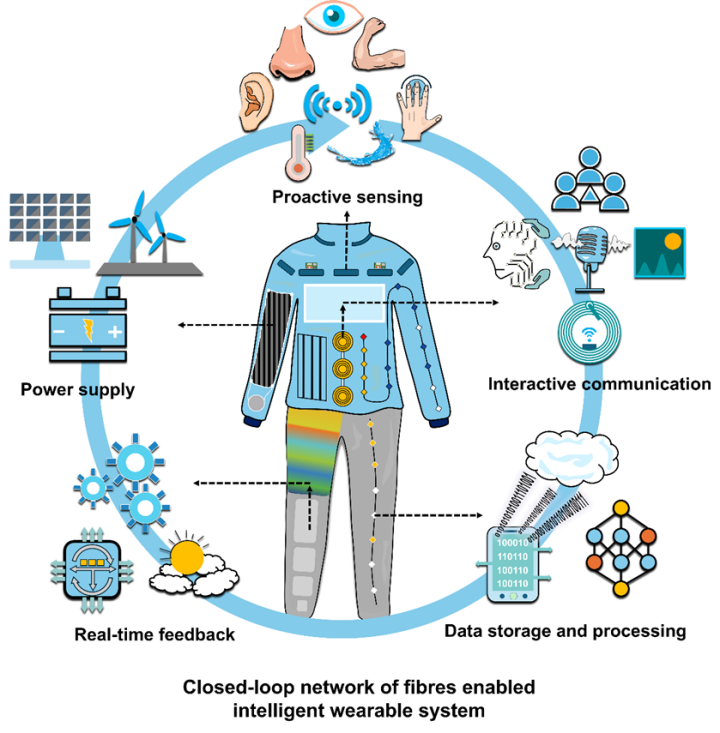

纤维代表着将电子产品无缝集成到日常体验中的独特平台。在单纤维层面和织物内部进行功能化的进步从根本上改变了传统纤维和织物的实用性。纤维层面的材料、结构和功能的创新实现了紧密而不可察觉的集成,迅速将纤维和织物转变为下一代可穿戴设备和系统。东华大学蒙泰课题组朱美芳院士、严威教授(Chemical Society Reviews, 2024; DOI: https://doi.org/10.1039/D4CS00286E)全面分析探讨了智能纤维的最新科学和技术突破,研究了塑造可穿戴电子产品未来的纤维材料、物理化学机制、制造策略、集成技术和多种新功能应用中的常见挑战和瓶颈。提出了闭环智能纤维织物生态系统,包括主动对内对外感知、交互通信、数据存储和处理、实时反馈以及能量存储和收集,旨在应对可穿戴技术中的重大挑战。最后将计算织物设想为具有系统级属性的复杂可穿戴平台,用于数据管理、机器学习、人工智能和闭环智能网络。

九、纤维基传感器

纤维基传感器,有望改变人与环境以及人与人之间的交互方式。——NAFFIC

将外界信号变化转化为传感材料电阻信号的具有纤维交织网络结构的纤维基柔性传感器,具有结构可控、灵敏度高和输出稳定等优点,在动作监测、健康护理、物联网等领域已经得到了广泛应用。

中科院北京纳米能源与系统研究所翟俊宜研究员团队(https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137268)设计合成了一种具有高灵敏度、生物相容性和透气的全纤维基压阻传感器,该纤维基传感器拥有1970.65 kPa-1的高灵敏度,此外,还表现出超过10000次循环的优异循环稳定性,以及10/20 ms的快速响应/恢复时间。电子科技大学张晓升教授团队(Adv. Fiber Mater., 2022. https://doi.org/10.1007/s42765-022-00150-x)研制了一种基于电纺蚕丝纤维实现多传感单片集成新器件,具有优异的生物兼容性、透气性和超高的柔性,实现了压力传感、温度传感和湿度传感三种功能,同时表现出优异的可靠性。

目前,智能纤维的开发多基于“冯·诺依曼架构”,即以硅基芯片作为信息处理核心开发各种电子纤维功能模块,如信号采集的传感纤维、信号传输的导电纤维、信息显示的发光纤维、能量供应的发电纤维等。尽管这些功能单元可组合制成织物形态,但这种复杂的多模块集成技术还面临着一系列挑战。现阶段的智能纺织品仍依赖于芯片和电池,体积、重量和刚性大,难以同时满足人们对纺织品功能性和舒适性的需求。东华大学科研团队(Science, 2024, 384,74-81)提出了基于“人体耦合”的能量交互机制,并成功研发出集无线能量采集、信息感知与传输等功能于一体的“非冯·诺伊曼架构”的新型智能纤维,由其编织制成的智能纤维制品无需依赖芯片和电池便可实现发光显示、触控等人机交互功能,这一突破性成果为人与环境的智能交互开辟了新可能,具有广泛应用前景。

十、纤维计算机

提供了“纤维即计算机”的新范式,未来可通过微型化与算法优化进一步拓展功能边界。——NAFFIC

近年来,添加到人们日常着装中的“可穿戴”设备越来越受欢迎,包括手表、腕带、戒指和胸带式设备。通常这些设备会采集一些身体相关信号,但由于额外的重量、长时间使用的不适感、僵硬的形式以及依赖单一节点的数据采集,难以全面捕捉人体分布式生理信号(如多部位运动、温度、光信号等),可穿戴设备面临着限制。织物为集中式“可穿戴设备”方法提供了这样一种替代方案,具有用于分布式数据收集的大而灵活的表面积。由于在复杂动态场景下,现有纤维设备多为单一功能(如传感或能量收集),缺乏集成计算、存储和通信的综合能力。

美国国家工程院院士、麻省理工学院材料科学与工程教授、电子研究实验室和士兵纳米技术研究所的首席研究员 Yoel Fink教授团队基于纤维热拉技术开发了一种柔性、弹性、可机洗的纤维计算机。仅仅5克的黑科技“纤维计算机”,将传感、计算、存储和通信功能集成于单根纤维,并构建分布式纺织网络,以更贴合人体生理监测需求。

1. 纤维计算机的制造与集成:研究团队通过柔性电路板将平面微型设备(如32位浮点微控制器、传感器)的2D引脚布局映射为3D圆柱形排列,以此适配纤维几何结构。同时将铜导线与微型设备封装于弹性聚合物(ECOC)中,形成可拉伸(>60%应变)且耐机洗的纤维,支持编织、针织等纺织工艺。以此得到的单根纤维集成了8种微型设备,包括微控制器(MCU)、蓝牙低功耗(BLE)芯片、加速度计、光传感器等,支持I2C总线通信。

2. 分布式纺织网络构建:利用纤维内LED和光传感器,通过编织聚合物波导实现多纤维间光信号传输(支持10 kHz带宽)。通过BLE模块构建分布式无线网络,支持多节点数据聚合。而且纤维中集成了微型锂离子电池,可为纤维计算机供电6小时,支持动态电压调节。

3. 生理监测和分布式推断:利用加速度计和光电容积描记(PPG)传感器实时监测心率与运动数据,通过嵌入式MCU实现信号滤波与特征提取。在四纤维网络中,各节点运行独立训练的神经网络,通过加权投票聚合结果,将活动分类准确率从单节点的大约70%提升至95%。

(Nature 639, 79-86 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08568-6)